学習雑誌「ちゃぐりん」(家の光協会)に2005年から14年間にわたって160話超の連載が続く伝記まんが「いのちの歴史」があります。まんがにより、とてもわかり易く書かれています。テーマ別の1巻10話で、10巻シリーズで書籍化されるようです。

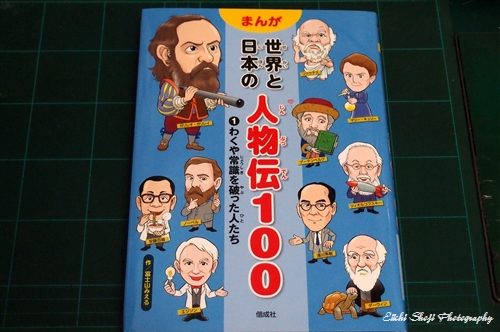

第1巻の『わくや常識を破った人たち』には、ソクラテス、グーテンベルク、ガリレオ・ガリレイ、ダーウィン、ノーベル、エジソン、ツィオルコフスキー、マリー・キュリー、湯川秀樹、安藤百福など、の偉人が掲載されております。ガリレオ・ガリレイについて監修させて頂きました。

この第1巻は特に、科学技術や発明と発見に関るとても面白い人物伝となっていると思います。個人的にはもっともっと多くの科学者、発明と発見の歴史の偉人、例えば、ニュートン、ラボアジェ、デカルト、ファラデー、アインシュタイン、ライト兄弟、シュタウディンガー、、、を今後、出してほしいところです。ソクラテス前後のピタゴラスやアリストテレス、などもあれば面白いと思います。ピタゴラスと言えば三平方の定理のみならず、ピタゴラス音階の話題があり、そこから音階や音楽を支える工学技術の話、ピアノの歴史やクラシックの大作曲家の話題に言及していくのも面白いかと思います。

学部2年生にものづくりを支える科学(旧:自然科学概論)を開講していますが、この本の中に登場する偉人は、講義でふれる偉人とも多く重なっているので面白いです。ルビ付きの本なのでさすがに大学講義の教科書にするには違和感がありますが、各話は基本がしっかり押さえられているので、各内容を掘り下げた構成で補足しながら紹介すれば、大学レベルとしての副読本の一冊になるかもしれません。

こうした先人の面白い話は、大学受験の試験にまともに出てこないので、受験に関係ないから高校でもやらないと聞きます。中学までに学んでいるかというと学んでいない。小学生では難しすぎる。大学生に実際きいてみてもあまり知らない状況です。世の中の常識までにはなっていない。かといって、こうした話が特に理系の学生に不要かと言うと、そうではないと思います。科学技術に深く関っているからです。されど偉人の話、大学に入るまでまともに学ぶ機会がなかった状況だとすれば、大学で学ぶ価値があると思います。古きを知って新しきを知る、新しいものを学ぶ有難みも知る、科学の考え方やものづくりに幅が出る、発想に幅が出る、など学ぶ理由はあると思います。これまでこうした偉人の話をきちんと学べなかった学生も、ピタゴラス音階の話をすると目が輝くのも事実です。自然科学や工学に感動することで、人材育成になるかと考えています。そうした感動は学問上とても大切であるという思いから、一つでもそれを導ける講義をめざしています。授業の紹介になってしまいましたが、この1冊、機会がございましたらご覧頂ければと思います。