ものづくりを支える科学

専門科目、共通教育/教養専門教育科目群、ふくい地域創生士認定科目、県内大学等単位互換制度

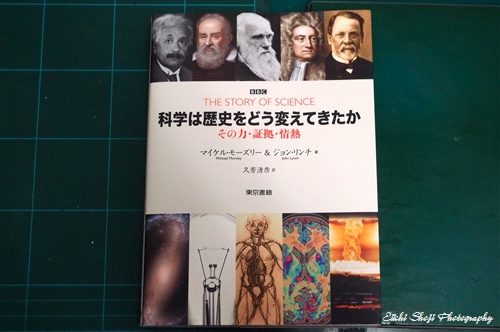

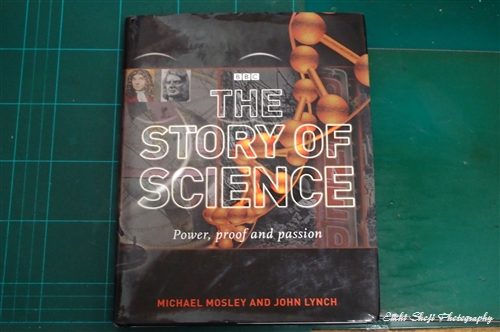

長い間、東京書籍の以下の教科書を使っていましたが絶版になってしまいました。洋書の方が原著ですので、これを教科書にとも考えたのですが、こちらも絶版となっておりました。

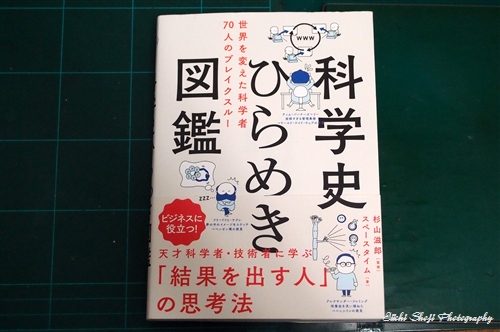

今期から教科書として『科学史ひらめき図鑑』を使います。

この授業では、科学の発見と発明の科学史を通して学んでいきます。ものづくりを支える科学の発想、創造力を学ぶことになればと思います。時系列でまとめられている『科学は歴史をどう変えてきたか』の内容を講義の前半で理解し、その流れを踏まえて、『科学史ひらめき図鑑』の方で、話題ごとに70名の科学者の話題を網羅していきます。

シラバスの内容

今の時代は、様々なモノに囲まれて、便利に豊かな生活ができ状況になってきました。この講義では、将来世の中をより便利にする、画期的なものづくりができる人材の輩出を目標にしたいのですが、そうした世の中にない、世の中を便利にする画期的なものづくりが出来る人になるためには何を学べばよいのでしょうか。単に数式や原理などを知っていればよいのでしょうか。

人類の歴史は、ものづくりの歴史とも言えます。ものづくりは科学が支えています。いろいろなモノが世の中を支えている現代、個々のモノに関わる科学を1つ1つ解説していたのでは、取り上げたものしか説明出来ません。将来、幅のあるものづくりの発想や応用の利く発想ができるような人材になるためには、『科学とその横のつながりを強く意識した科学技術の経緯を知ること』が重要です。また各時代背景を踏まえた科学技術の発展を探求することも大きな意義があります。そうしたことが語れずに、単に数式を使って問題を解いていても本質が見えてきません。本質を高める方法を講義で説いていきます。

科学は累積的な営みです。そして以前の説がうまく機能する場合は、なぜそれがうまくいくのかまでも説明できる方法論です。本講義では、受講生と一緒に、『科学の発見』を探求していきます。『科学の発見』を探求することは、ものづくりを支えてきた『科学』を探求することになります。『科学の発見』を探求し学ぶことは、実は、ものづくりを支えてる科学を学ぶことになります。その理由を講義で説いていきます。

本講義ではものづくりを支えている『科学』について理解します。人類が成し遂げてきた科学と技術の歴史と実験について、各時代背景を考慮しながら理解します。そこから見えてくる『科学』について学びます。そうした科学の理解なしに、最先端テクノロジーの理解はありません。これまでの科学の経緯を、話題ごとに順を追って理解していきます。

生涯学習市民開放プログラムの科目で、一般の方々にも受講できる科目になっております。

(初稿 2020.10.15)