JST研究開発戦略センター(CRDS)がまとめられた、人に寄り添うスマートな(賢い)ロボットを実現するための革新的な要素技術・基盤技術開発についてご紹介いたします。

引用文献:

大変興味深い事が記載されておりますので、以下、ダイジェスト的に流れを記載致します。

人に寄り添うスマートロボットを目指して

~ナノ・IT・メカ統合によるロボット基盤技術の革新~

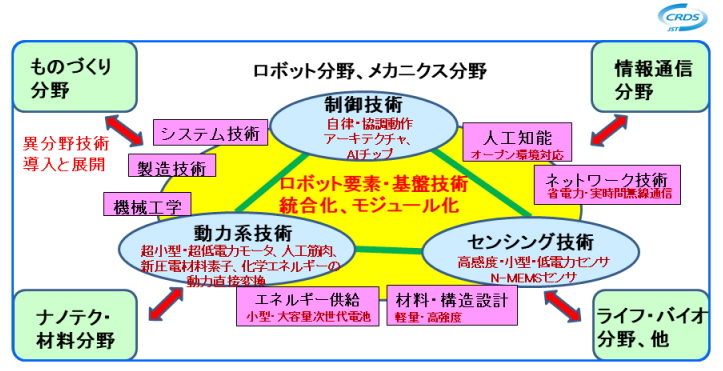

ロボットの要素技術、基盤技術開発

(ナノ・IT・メカ統合によるロボット基盤技術の革新.pdfより引用)

技術動向

・現在はロボット開発は機能実証や制御システム(ソフトウェア)が中心。 既存の材料・部品(ハードウェア)の組み合わせで構成。 ・サービス分野でのロボットは人に寄り添っての使用やスマート化が重要になり、 これに対応する新たな技術が必要。 ・将来はモジュール化が進展し、サービスと材料・部品が大きな価値を生む。 ⇒ 部品・材料・デバイスの競争力強化が重要 ・2000年頃に比べ、ネットワーク技術、マイクロチップ技術(制御技術)は大きく進展。 一方で、産業用ロボットでは動力系技術、センシング技術の進歩は遅い。 ・ナノテク・材料、情報通信分野の新技術を、ロボットの基盤技術として統合する ことが重要。集積MEMSセンサ、レアアースフリー高強度磁石、カーボンナノチューブ 高分子アクチュエータ、軽量・高強度材料、AIチップ、3Dプリンタなど ・欧米のロボット技術開発では、生物の持つ機能や構造に学ぶ基盤技術の開発、 ソフトロボティクス開発の新たな動き。

革新的な要素技術・基盤技術の開発

・ロボット分野だけでなく、材料・デバイス、情報通信、メカニクスなど異分野の 研究者・技術者が参加し、具体的なサービス、ロボットの姿(ロボット化技術)を 共有して一体となった研究開発を推進。 ・開発された要素技術・基盤技術は他の分野へ展開。

コミュニティの形成

・直接的にロボットを扱う学会だけでなく、情報通信やナノテク・材料関係に所属する 研究者などが集まって、ロボットの要素技術・基盤技術を作る新たなコミュニティを 形成。 日本ロボット学会、日本機械学会、精密工学会、計測自動制御学会、電子情報通信学会、 情報処理学会、応用物理学会、日本化学会、日本材料学会、日本複合材料学会など

学術的・技術的な発展

○メカトロニクスとナノテクノロジー・材料分野、情報科学技術分野などの複数分野に またがる融合領域 ・例1 メカ+材料分野: 高効率な圧電材料開発 ・例2 メカ+物理+数理科学分野: 空気圧アクチュエータ開発 ・例3 メカ+情報+ナノテク・材料分野: 高精度・小型・軽量・低価格センサ開発 ・例4 メカ+情報+ナノテク・材料+ライフ分野: 脳型LSIによる制御技術開発 ○動力系技術、センサ技術、制御系技術間の融合領域 ・ソフトロボティクス:柔らかい構造材の高精度な制御では、新たなアクチュエータ、 視覚・触覚センサ、非剛体制御の一体的研究 ・センサ機能を備えたアクチュエータなど

人材の育成・学際的ネットワークの構築

○学際的な研究者の育成 ・ナノテクノロジー・材料分野、情報科学技術分野、メカトロニクス分野、ロボティクス 分野など、多岐にわたる専門分野の知識を習得 ○学際的なネットワーク(コミュニティ)の構築 ・各要素技術の研究者およびロボット研究者が容易に意見交換・連携可能